El beso a Banzer, el empiezo de una historia

La llaman «Dulce Caramelo». Pero su vida ha sido todo menos dulce. Esta es la historia de Candy Vizcarra, la mujer trans que bailó frente al poder, desafió a la policía y ayudó a cambiar las leyes de un país entero.

Tiene esa altivez que solo dan los años de haber peleado cada centímetro de tu lugar en el mundo.

Candy Vizcarra no es solo un nombre: es un testimonio. Un archivo vivo de lo que significó ser travesti en una Bolivia que prefería no verlas.

Me mira y sonríe. Esa sonrisa tiene arrugas—cicatrices del tiempo—pero no de derrota.

El bautizo: cuando Barbarella creó a Candy

«Fue Peter Alaiza—la famosa Barbarella—quien me bautizó», me cuenta con una voz que parece venir de lejos. «Éramos los años 70. La represión era terrible, pero igual nos reuníamos. Era nuestra rebeldía».

El nombre surgió entre Yuli y Candy. «Barbarella me dijo: ‘Vas a ser Candy, que significa dulce caramelo, como la manzana dulce’. Me encantó. Así sellamos mi nacimiento con un brindis entre todas».

El otro nombre—el de pila, el de niño—quedó sepultado para siempre. «Mi nacimiento fue celebrado con una fiesta en casa de la matriarca, como me merezco».

Bailar en el gran poder: cuando la rebeldía llevaba pollerín

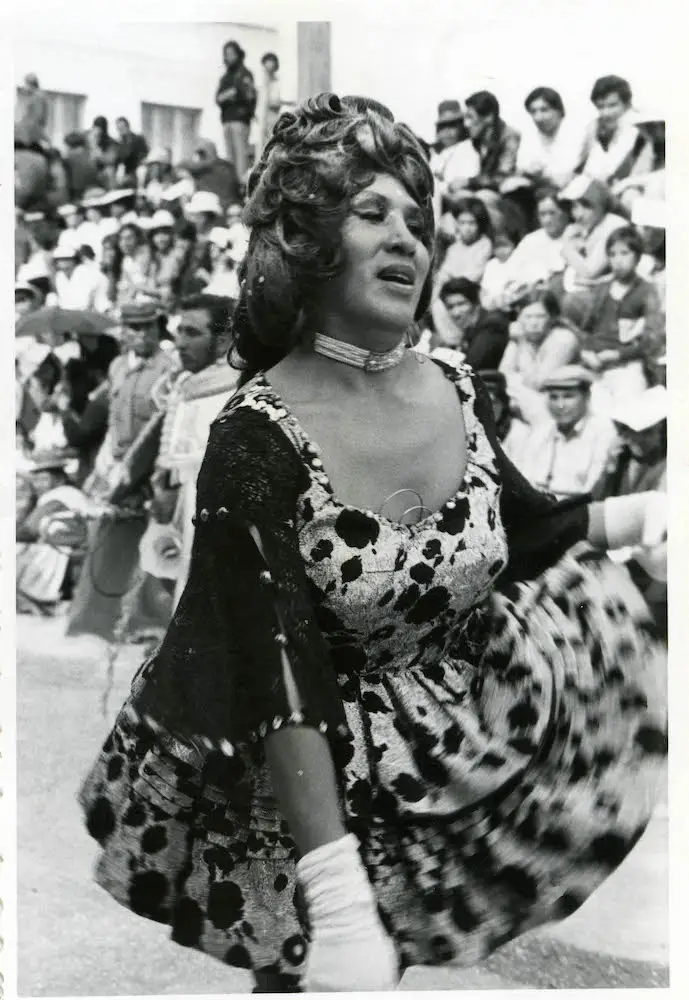

En los 70, bailar de china morena en el Gran Poder era convertirse en la atracción de la fiesta. Candy, junto a Barbarella, Titina, Rommy, Juana y Pocha, fueron las impulsoras de esa rebeldía con lentejuelas.

«No tenía chiste que te pongas una máscara«, dice Candy. «Yo decía: ‘Yo soy lo que soy’, la gente tiene que mirarme, tiene que aplaudirme sabiendo quién soy».

Eran como seres de otro planeta—admiradas, deseadas, odiadas. «Las mujeres morían de celos de nosotras, porque ellas, en ese tiempo, no bailaban».

Hasta que llegó el beso de Barbarella al general Hugo Banzer. «Ese hecho provocó que no bailemos más en el Gran Poder». Pero no se rindieron: se fueron a bailar a la Virgen de Urkupiña en Cochabamba.

Las fiestas: donde la resistencia se hace ritual

La fiesta siempre ha sido mucho más que diversión para la comunidad trans. Es espacio de libertad, de construcción de comunidad, de comadrazgo.

«Nuestras fiestas eran para gozar nuestra libertad», explica Candy. «La Pula fue la primera que pasó preste para la Virgen de Copacabana en los 90. Le siguió Juana, luego yo».

El ayni—la reciprocidad andina—funcionaba entre ellas. «Si me das una torta, yo te devuelvo en tu fiesta una torta y algo más; si me das orquesta, yo en tu fiesta te devuelvo orquesta».

Eso las convertía en comadres. «Ser comadres son palabras mayores«, dice Candy. «Había más respeto, seriedad, toda la vida seremos comadres».

San antonio: cuando el santo de los enamorados se hizo trans

El amor—ese territorio siempre complicado—llegó a Candy de la mano de San Antonio, el santo de los enamorados.

«Tenía una relación de nueve años con un hombre muy violento», recuerda. «En una velada le pedí al santo que me separe de ese hombre y, si quería, que me permita conocer a otro hombre bueno».

El milagro llegó. «Tiempo después me separé y conocí a otro hombre maravilloso. Estamos 38 años casados. La Juana nos casó, nos dio aros, y la Pamela fue madrina».

Pero quería su propio San Antonio. «La comadre Antuca me dijo: ‘Yo te voy a dar el santo’. Fui a su casa y vi que no era San Antonio—tenía báculo, seguro era San Francisco».

Candy, que había transformado su cuerpo, transformó al santo. «Se lo llevé a un restaurador y le pedí que me lo transforme en San Antonio». Así nació su devoción.

La calle: donde la policía cazaba «mariquitas»

«La Policía de todo y de nada nos perseguía«, dice Candy, y su voz se endurece. «Hacía sus batidas nocturnas y nos cazaba como si fuéramos animalitos, una a una dentro de ese jeep blanco, la Radio Patrulla 110».

Le tenían nombre clave: «la abuela». «Cuando se acercaba el 110 gritábamos ‘¡ahí viene la abuela!'».

Si las agarraban, era terrible. «Nos botaban en lugares lejanos como Chuquiaguillo, que en esos años era un monte frío y vacío». O las encerraban. «El motivo: ‘Inmoralidad, son inmorales, porque se visten así, engañan y pervierten'».

La asociación: cuando las travestis se organizaron

En 1998 llegó el punto de quiebre. «Se crea la Asociación de Travestis La Paz, la primera en el país que enfrentó estos abusos. La iniciamos con Juana Carrasco como presidenta y yo de vicepresidenta».

Por primera vez, tenían una herramienta colectiva para defenderse. La denuncia hacia el Estado se intensificó, exigiendo lo más básico: el derecho a existir legalmente.

La victoria: cuando Bolivia reconoció que existían

La lucha duró años. Hasta que en 2016 llegó la Ley 807, Ley de Identidad de Género.

Por primera vez en Bolivia, las personas trans podían cambiar su nombre y sexo en sus documentos. Podían existir oficialmente.

El legado: las cicatrices que enseñan

Ahora, Candy piensa en las que vienen. «Siempre seré activista«, dice. «Quiero transmitir a las futuras generaciones cómo fue nuestra vida, para que luchen por sus derechos como lo hicimos nosotras».

«Nosotras abrimos los caminos, ahora les toca alcanzar esos horizontes que nosotras, en esos tiempos, no pudimos visualizar».

Miro a esta mujer—esta sobreviviente, esta luchadora—y pienso: en un mundo de gusanos machistas, hace falta mucho valor para ser mariposa.

Candy no solo fue mariposa: enseñó a volar a todas las que vinieron después.

EL BESO QUE PARTIÓ EN DOS LA HISTORIA TRAVESTI BOLIVIANA

En 1974, durante un carnaval, Barbarella besó al dictador Hugo Banzer. Ese beso—acto de desafío y osadía—marcaría el destino de toda una generación de artistas trans. Esta es la historia que las fotos tachadas con marcador no quieren que olvides.

David Aruquipa Pérez—artista, activista, detective de memorias—me muestra una fotografía. Está rota por la mitad, pegada con cinta. Los rostros de algunos hombres han sido borrados con marcador negro. Parecen fantasmas.

«Empecé esta investigación en 2009», me dice. «La mayoría de las Chinas Morenas ya tenían entre 70 y 80 años. Me contaron sus historias y, al mismo tiempo, me dieron sus fotografías».

No le regalaban recuerdos: le entregaban pruebas. Pruebas de una existencia que el poder quería borrar.

Los años 60: cuando los hombres se convertían en chinas

En las décadas de 1960 y 1970, las fiestas populares bolivianas eran territorio exclusivo de hombres. Pero en ese mundo hipermasculino, surgió algo extraordinario: La China Morena.

Este personaje—glamoroso, alegre, femenino—era creado e interpretado por artistas Two Spirit y travestis. Ellos, que en la vida cotidiana eran perseguidos, en el carnaval se convertían en reinas.

«Eran la clase trabajadora, los indígenas, que vivían y luchaban por su sexualidad a diario», explica Aruquipa.

El carnaval de 1974: el beso que lo cambió todo

Todo estaba permitido en el carnaval. Hasta que Barbarella—una China Morena legendaria—se acercó al presidente y dictador Hugo Banzer Suárez y lo besó.

«Ese beso fue el beso de la prohibición«, dice Aruquipa. «El beso que se convirtió en el detonante de la exclusión de los travestis».

El poder podía tolerar su existencia mientras fuera discreta. Pero un beso público al dictador era demasiado. Era un desafío directo.

Las fotos tachadas: la memoria

La colección de Aruquipa incluye imágenes extraordinarias: Ofelia, Titina, Juana, Candy, Lucha, Diega y Barbarella luciendo botas hasta el muslo, maquillaje exagerado, trajes tradicionales bolivianos.

Pero las fotos más reveladoras son las dañadas. «Muchas estaban rotas o borradas con marcadores«, cuenta. «Rostros de hombres que seguramente no querían recordar».

Algunas Chinas Morenas le hicieron jurar que no mostraría sus imágenes hasta después de su muerte. El miedo—aún décadas después—seguía vivo.

La cultura como trinchera

Estas imágenes—pequeñas, maltratadas, sobrevivientes—demuestran algo profundo: la cultura siempre ha sido un espacio de resistencia para los marginados.

Las fiestas populares no eran solo diversión. Eran espacios para la libertad de los cuerpos, los pensamientos y la creatividad. Eran trincheras donde se libraba una guerra silenciosa por el derecho a existir.

El archivo inesperado

Aruquipa nunca planeó convertirse en el guardián de esta memoria. Miembro del colectivo activista LGBTQ Familia Galán, se topó con esta historia casi por casualidad.

Hoy es el custodio de un archivo que nadie más quería guardar. De fotos que muchas familias habrían quemado.

Detrás de cada imagen tachada hay una vida de persecución. Después del beso de Barbarella, las Chinas Morenas fueron expulsadas de muchas fiestas populares.

La policía las perseguía. Las familias las repudiaban. Muchas murieron en el anonimato, sus hazañas olvidadas.

«Es importante visibilizar que nuestros cuerpos llevan una marcada historia de lucha«, reflexiona Aruquipa. «Lucha por nuestra libertad de vivir sin prejuicios».

Las Chinas Morenas no eran solo artistas. Eran pioneras de una revolución queer que llegaría décadas después.